di Francesco Marrara e Francesco Guarente

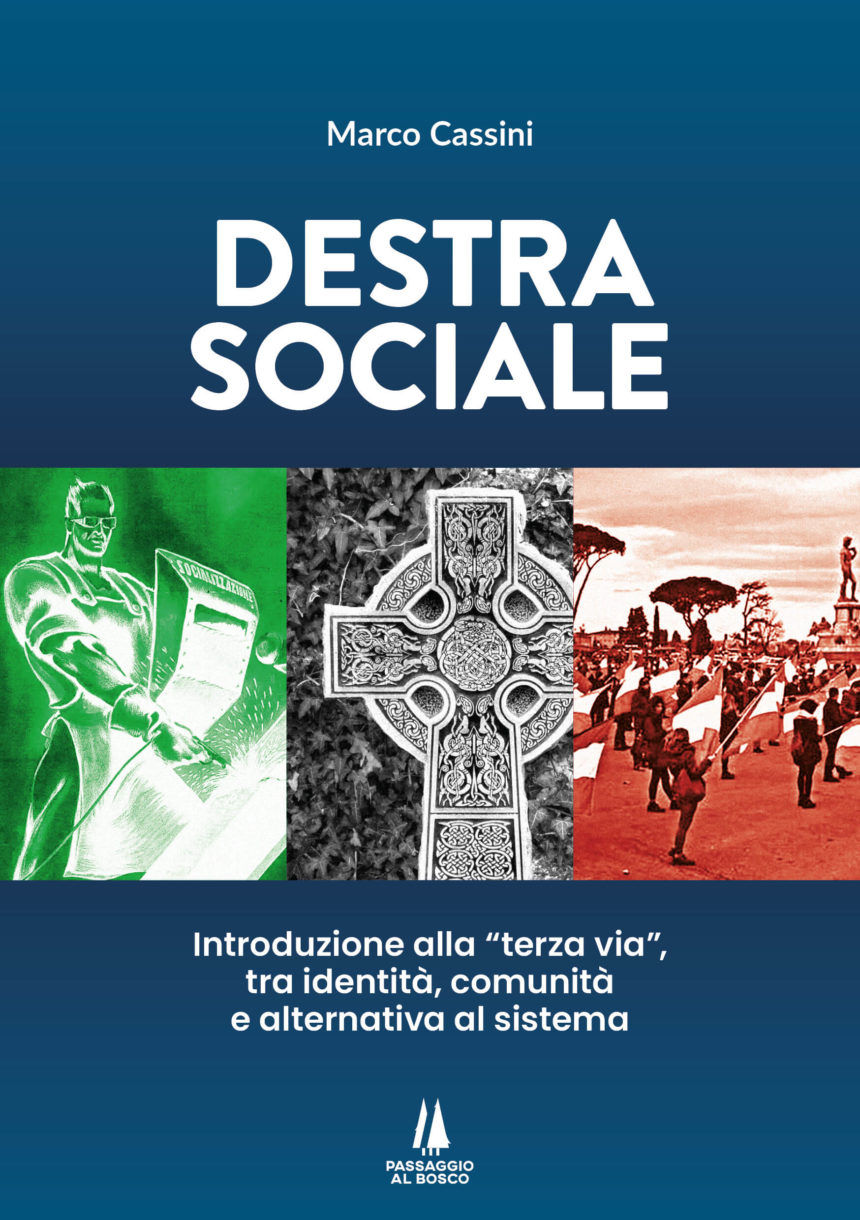

Di seguito si riporta l’intervista a Marco Cassini autore del saggio “DESTRA SOCIALE. Introduzione alla “terza via”, tra identità, comunità e alternativa al sistema” edito da Passaggio al Bosco. Per una presentazione più accurata del testo si rimanda al video integrale andato in onda sul canale Youtube dell’Istituto Stato e Partecipazione

La tua opera si pone in continuità ideale con il famoso saggio di Giano Accame “La Destra sociale” presentando anche dei punti in comune con il recente pamphlet “Idee per una destra laburista” di Mario Bozzi Sentieri. Cosa ti ha spinto a scrivere un saggio sulla destra sociale?

Il saggio che ho voluto scrivere si pone in continuità non solo con l’omonimo saggio di Giano Accame, a cui guardo come a un indispensabile e ineludibile riferimento, ma con tutta la produzione teorica – cartacea e non solo – che tenti di raccogliere una sfida ideale nel segno dell’identità, della partecipazione e della comunità.

L’esigenza di proporre questa ricognizione nasce dallo smarrimento del concetto nell’arena politica e dalla sua espulsione dal dibattito quotidiano. Le sfide attuali, perdendo così uno strumento essenziale per molte delle sfide di oggi.

Comunità e Società. Cosa accomuna e cosa differenzia questi due termini? Perché ritieni impossibile la soluzione sociale ma necessaria la soluzione comunitaria?

Per spiegare le differenze tra comunità e società mi rifaccio alla classica distinzione di Ferdinand Tönnies. La società è il modo di convivenza improntato al soddisfacimento dell’utile individuale e fondato sul modello di “homo oeconomicus”, un individuo privo di legami e di vincoli morali. I legami sociali sono razionali e basati su scambi e interessi reciproci. Nella società idealizzata, esistono solo scopi individuali, al massimo condivisi ma mai comuni.

La società è il modo di convivenza fondato su legami spontanei e sul comune sentimento di appartenenza, interessi comuni e fondata sul modello di “homo integralis”, un individuo aperto ai legami non economici e al sentimento del sacro.

Chiaramente, si tratta di modelli ideali, impossibili o quasi da raggiungere in situazioni complesse e stratificate.

La soluzione “sociale”, cioè della società, è il modello che stiamo vivendo oggi: un tessuto che si sta sempre più disgregando e nel quale è sempre più negato il comune destino a favore della rivendicazione esplicita degli egoismi individuali o di parte. Ciò che tiene assieme la società è proprio il residuo elemento comunitario. A mio avviso, la soluzione comunitaria è necessaria, e lentamente questa consapevolezza si sta facendo strada, per permettere un grande ripensamento del vivere associato. Solo “facendo comunità” torneremo in grado di immaginare mete comuni e condivise.

Capitalismo e comunismo. Quali sono i punti di comunanza tra queste due visioni del mondo? Esiste, nell’attuale panorama politico e culturale, una destra sociale in grado di porsi quale alternativa al modello liberale e marxista e di incarnare i principi della Terza via?

I punti di contatto tra queste visioni del mondo vanno individuati nel comune approccio materialista. Tanto comunismo quanto capitalismo sono due brutte facce della stessa medaglia falsa, che sotto le mentite spoglie di una promessa di prosperità e di emancipazione pongono le basi per una nuova e reale oppressione della persona umana.

A mio avviso, nell’attuale panorama politico e culturale esistono posizioni afferenti alla destra sociale. Sfortunatamente, le formazioni politiche capaci di veicolare questi messaggi in modo compiuto appaiono ai margini, mentre nell’ambito dei soggetti politici di maggiore peso le sensibilità di destra sociale sono quanto meno non certo egemoni.

Sul piano sociale culturale invece esistono realtà esplicitamente dedicate alla visione partecipativa, anche strutturate. A mio avviso, sarebbe un peccato rinchiudersi nel settarismo dogmatico e, al contrario, sarebbe ottimale intessere un fitto dialogo con altri poli di pensiero compatibili e cercare di portare avanti assieme una paziente opera di influenza e persuasione.

Perché consideri il lavoro quale strumento di inculturazione umana? In che modo la Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende potrebbe facilitare tale processo?

Il lavoro rappresenta un elemento di inculturazione umana, poiché da secoli attraverso di esso si trasmettono il sapere nazionale, il folklore e si realizza pienamente la persona all’interno della convivenza civile. Questo processo di costruzione della comunità e di radicamento dell’individuo al suo interno è reso possibile anche dalla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, che trasforma l’impresa da un semplice ambiente gerarchico a un autentico spazio di collaborazione condivisa.

Nel saggio parli di “Tecnocrazia organica”. Potresti spiegarci che cosa intendi con questo termine? Il rafforzamento degli Enti Bilaterali potrebbe costituire una forma di “Tecnocrazia organica” in chiave partecipativa?

La tecnocrazia organica racchiude in sé due concetti apparentemente antinomici ma che possono e devono coesistere. Gli organismi di partecipazione basati sulle categorie economiche sono entità che raggruppano non solo interessi, ma anche (e soprattutto) competenze tecniche e professionali. A mio avviso, sulla scia di Gaetano Rasi, queste competenze dovrebbero essere investite direttamente della responsabilità di amministrare e di realizzare i cambiamenti che il popolo riunito giudica necessari. In questo modo, si passerebbe (ove possibile) da un approccio burocratico basato sul dover essere a un approccio molto pratico, basato sul saper fare.

Data la relativa frammentazione del panorama economico-produttivo italiano, gli enti bilaterali rappresentano un primo nucleo degli organismi dove si realizza la partecipazione delle diverse componenti nella gestione della vita economica di settore. Ove si dotassero gli enti bilaterali degli strumenti di coordinamento, e al tempo stesso ne venisse rafforzata la partecipazione da parte dei datori e dei lavoratori – più che da parte delle associazioni – potrebbero costituire un elemento di governo del territorio molto importante.

Come spiegheresti ad un giovane d’oggi l’importanza di uno Stato fondato sulla Partecipazione?

In modo assai semplice: non partecipare alla vita sociale, economica, morale, politica e spirituale della propria realtà, conoscibile concretamente, equivale a non essere liberi. Solo essendo cittadini attivi, assumendosi in prima persona le responsabilità di vivere la propria comunità, si può essere liberi e anzi padroni del proprio destino.

Lascia un commento