di Ruggero Righetti

Anni ’60. Anni di boom economico, euforia, benessere, benessere che si tocca, benessere per molti. Tutto sembra possibile, tutto si può sognare, tutto è destinato a migliorare. L’ottimismo dilaga e le ragioni non mancano.

Fra i tanti “lussi” che gli italiani possono concedersi, almeno in molti, c’è quello delle vacanze, o meglio della villeggiatura. Sì, perché le vacanze non sono più riservate a pochi fortunati, non sono più uno spettacolo con pochi recitanti e molti spettatori che da esse, con non poca fatica, si attendono al più qualche integrazione ai normali guadagni, non proprio abbondanti.

Adesso molti in vacanza possono andare da vacanzieri. E così, nel giro di pochi anni, addirittura ci si può permettere un lungo periodo di riposo, per sé e per la propria famiglia, semplice magari, ma dignitoso, spensierato e con non troppe ristrettezze.

La formula? E’ presto detta. Un mese in pensione o in una casa di villeggiatura. Per tutta la famiglia. E per i più fortunati, che non son pochi, un mese supplementare della mamma coi bimbi, col padre che fa da spola nel fine settimana. Un classico. Chilometri e benzina non preoccupano. Il treno una valida alternativa. Le canzonette estive pronte a celebrare spiagge e ombrelloni.

E prima? Come detto la vacanza era apparentemente un privilegio per pochi, abbienti, distinti professionisti, oppure industriali (perché la parola imprenditore era là da venire).

Apparentemente però. Perché ai suddetti privilegiati, già da alcuni decenni, si era aggiunta una categoria. I ragazzi. In vacanza. Addirittura senza i genitori. Impensabile? No, c’erano le colonie, che non a caso, a partire dagli anni ’60 conoscono un lento, immeritato declino.

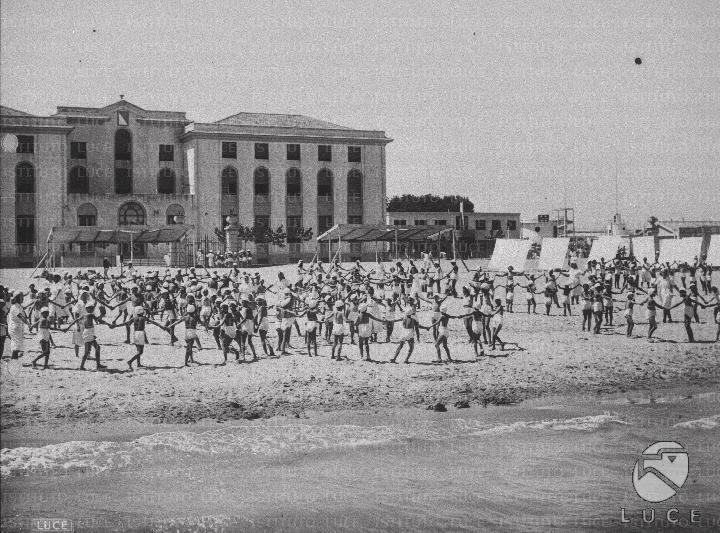

Le colonie portavano in vacanza migliaia e migliaia di ragazzi, al mare soprattutto, ma anche in montagna. Figli di operai, impiegati, artigiani, persino contadini. Insieme a qualche coetaneo più abbiente, ma non tale da permettersi la “villa”. Una straordinaria opera di giustizia sociale, di “inclusione” si direbbe oggi con parola assai stucchevole e ambigua. Io preferirei definirla un’opera di formazione collettiva, di patriottismo civile, una scuola di solidarietà spontanea, vitale. Un’educazione alla condivisione, al confronto, di mentalità, di idee, di stili. E poi un’apertura all’Italia, una geografia sul campo. Il mare, per i contadini delle colline. La montagna, per i monelli delle borgate. La dimensione nazionale che si affaccia, si fa concreta, esce dai libri e irrompe nella vita.

Le prime esperienze risalgono all’800, riservate ai bambini malati che, si sa, non erano pochi. Poi i gracili e via via tutti quanti. Perché l’infanzia, per essere difficile, non aveva bisogno di malattie.

Un grande impulso venne dalla Prima Guerra Mondiale, durante, per dare un sollievo ai civili e dopo, per riparare le ferite, fisiche e morali.

Ma il grande e decisivo slancio allo sviluppo delle colonie venne in Italia dal Fascismo. Il Regime credette fin da subito in questa sintesi di educazione e giustizia sociale. Ed è al tal periodo che si devono il prodigioso sviluppo edilizio, che interesserà le nostre coste in primis, e il mirabile sforzo organizzativo che porterà milioni di bambini e ragazzi, centinaia di migliaia ogni anno, a vedere per la prima volta il mare.

Dello sviluppo edilizio, molto sarebbe da dire. Perché fu sviluppo in molti casi di pregio, innovativo, inserito in una delle ultime esperienze originali dell’architettura italica. E molto sarebbe da dire della devastazione a cui è stato abbandonato nel dopoguerra, e ancora oggi, molto spesso per mere ragioni ideologiche.

Lo sforzo organizzativo fu affidato ad enti pubblici, articolazioni nella società di uno stato forte, autorevole, presente, impegnato. I principali protagonisti furono l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), impegnata in una campagna demografica di cui oggi si dovrebbe sentire tutta l’attualità, e l’Opera Nazionale Balilla.

Com’era la vita nelle colonie? Semplice, spartana, certamente. Molta attenzione all’igiene, in un periodo in cui ciò richiedeva notevole attenzione e impegno, senza cadere nelle ridicole isterie attuali. L’aspetto educativo affiancava, e anzi guidava, la scansione del tempo. I rapporti di amicizia e di condivisione lasciati alla spontaneità piuttosto che a un’animazione vuota e permanente o ad un intrattenimento caotico e ripetitivo. Ma soprattutto si respirava uguaglianza, questo emerge in maniera chiara dai ricordi e dalle testimonianze. Un’eguaglianza sobria, schietta, non ideologica, non sbandierata, ma sostanziale. La divisa come simbolo di appartenenza e identità, di disciplina del corpo e dello spirito. Lo sport, molto. Non lo sport chiassoso ed esibizionista di oggi, spesso un inno al protagonismo. Ma un esercizio di armonia, di unione d’intenti, di sforzo collettivo, di responsabilità. Un clima di allegria al quale non si sottraeva mai un certo senso del dovere e di riconoscenza.

Vennero poi gli anni ’60, come detto. Col loro comprensibile individualismo, l’ebbrezza della possibilità, dei traguardi offerti dal benessere. Tutto bene comunque, diremmo, perché risultato di una crescita fondata sul lavoro, sul sacrificio, sull’apertura ad ideali forti. Su un’economia solida, ben piantata in terra, e su una società ancora ancorata a una morale naturale, sana, onesta, a tutti nota e da tutti riconosciuta.

Quegli anni tuttavia segnarono il primo declino delle colonie, che fu comunque lento e non immediato. Un certo classismo si affacciò e la scelta di quel tipo di vacanza per i giovani fu via via vista come un’ultima spiaggia, come un intervento assistenziale rivolto a chi proprio non poteva permettersi altro. Doveroso, si dirà, meritorio certo. Ma inevitabilmente divennero vacanze di serie b, mal digerite a volte dagli stessi partecipanti, e alle quali gli organizzatori si guardavano bene di far partecipare i propri figli. Si perse la dimensione formativa, la fede, retorica quanto si vuole, in un’idea di gioventù che vedeva in essa il futuro della Nazione. La possibilità di esser tenuti insieme non tanto da una condivisione di spazi e di tempi, quanto da un ideale, dal sentire di un comune destino. Con la sola eccezione, forse, della Chiesa, che mantenne (lo aveva sempre avuto) un ruolo di primo piano nelle colonie estive, cercando di salvaguardarne la dimensione educativa, comunitaria, di crescita. Ma arrendendosi anch’essa, negli ultimi anni, alla moda dilagante dei GREST e dei campi estivi, cosa ben diversa da quell’esperienza, ben più strutturata e in fondo più significativa.

E oggi? L’atmosfera degli anni ’60 è da lungo tempo tramontata. Le possibilità via via diminuite, le lunghe ferie di famiglia un miraggio, economico e nella disponibilità dei tempi, in nome di un produttivismo efficientista che sa tanto di fregatura. Le vacanze tornano uno status symbol, un elemento di distinzione, di stratificazione sociale, molto spesso un vero miraggio. Fino alla surreale, ma purtroppo diffusa, abitudine di chiedere un prestito per le vacanze, dell’indebitamento a scopo di svago, che è lampante sintomo di un’economia evanescente, nevrotica e in fondo sclerotica. In ogni caso profondamente ingiusta, spregiudicata, antisociale.

Varrebbe allora la pena di riscoprire nelle colonie un modello di vacanza che avrebbe ancora profonde motivazioni sociali, formative, di sguardo al futuro.

A patto di riscoprire accanto ad esse, anzi prima di esse, quegli ideali di comunità, di progettazione, di fiducia nella gioventù, un autentico senso patriottico insomma, che quegli anni seppero trasmettere dando vita ad un’esperienza così unica e bella.

Lascia un commento