Di Stelio Fergola

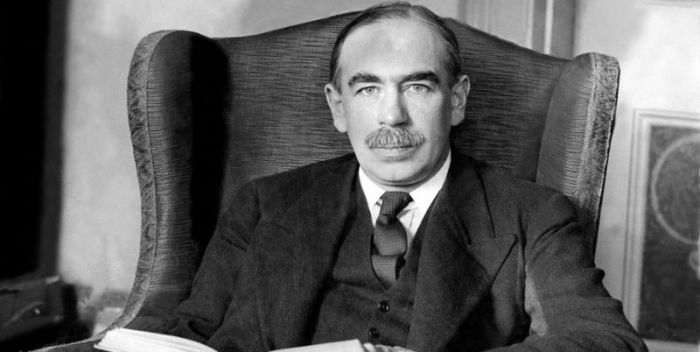

Inseriamo all’interno del dibattito sul “sovranismo” aperto da questo sito un breve articolo di Stelio Fergola che, come fatto anche da Luca Pinasco – https://istitutostatoepartecipazione.it/2-quale-sovranismo-un-punto-di-vista-socialista/ – accusa frontalmente l’Unione Europea per la crisi industriale e sociale che affligge la Nazione da decenni. Solo il suo “superamento”, unito al ritorno dello Stato e della lezione di Keynes, potrà garantire un futuro all’Italia e ai popoli europei. Fergola, direttore di “Oltre La Linea” e autore di numerosi libri e saggi su storia e attualità, ha scritto un lungo contributo su questi temi per un libro sull’Italia dell’Istituto “Stato e Partecipazione” che uscirà a breve, a cui hanno collaborato più di 15 autori.

30 anni di declino

Sul fallimento dell’Unione Europea come istituzione sovranazionale e soprattutto economica, si è scritto e letto tanto. Soprattutto, si è visto troppo.

Il bilancio dei 30 anni che ci vede più o meno coinvolti in questo esperimento (una decina negli anni Novanta, con lo SME, gli accordi di Maastricht, e venti da quando l’Euro è divenuta la nostra valuta comune) è miserevole per tante e troppe ragioni che è difficile anche solo enumerare in un pezzo sintetico come questo.

In questa sede basti ricordare come, negli ultimi 30 anni, l’Italia abbia letteralmente disintegrato la sua industria pubblica, non composta, come dicono i critici, esclusivamente da aziende in perdita, ma anche da colossi che hanno rafforzato il peso industriale del nostro Paese nel mondo (dai supermercati, alle autostrade, perfino aziende controverse come Alitalia erano un punto di riferimento tra le compagnie di bandiera), lo Stato ha ceduto ogni potere economico in settori enormemente strategici (come la telefonia e, in parte, l’attività petrolifera di ENI), contribuendo in tal modo a produrre instabilità anche nel settore privato, rafforzatosi negli anni grazie a una quantità di ricchezza e di consumi provenienti anche dagli impiegati statali.

L’Italia ha letteralmente rinunciato alla sua capacità di elaborare piani industriali, di fare spesa pubblica, di proteggere i suoi giganti dagli inevitabili assalti degli stranieri: così è avvenuto – ad esempio – con molti istituti di credito (tra cui BNL, finita nelle mani dei francesi), così si è concretizzato nella telefonia (con la Telecom che resse meno di un decennio agli assalti esteri).

L’Italia ha visto crescere il suo debito, dapprima con il divorzio tra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro nel 1981, un evento che, come ricorda l’economista Nino Galloni, è stata la principale ragione – benché non l’unica – della esplosione negli anni Ottanta. La pietra tombale, però, è stata posta con l’adesione a un progetto – quello dell’Euro – che l’ha vincolata ad libitum a un conio preso a prestito, con tanto di interessi da restituire, e la conseguente sottomissione a tutta una serie di parametri che oggi impediscono allo Stato di stampare moneta, di essere imprenditore di concerto col settore privato, e in generale di pensare al lungo periodo.

L’Italia, che alla fine degli anni Ottanta era incontestabilmente un gigante dell’economia mondiale, oggi è una nobile decaduta, accusata continuamente di non fare quei “compiti a casa” previsti da Maastricht, quelle imposizioni che la stringono a non sforare il rapporto del 3% deficit/PIL, con il risultato di dover continuamente “drenare” la ricchezza privata dei propri cittadini per mantenere un avanzo primario che, negli ultimi tre decenni, è stato continuamente rispettato con la sola eccezione dell’anno 2009 (e differentemente da altri sedicenti “partner europei” come la Francia).

Ciononostante, il debito italiano continua a crescere, e non vale a molto l’argomentazione concentrata sugli incontestabili investimenti “a vuoto” della nostra spesa pubblica o sulle regioni più “sprecone” (come Sicilia, Calabria, Campania ma anche il Lazio): la verità è che, al netto dei propri difetti (che nessuno potrebbe mai negare ma che soprattutto sono inevitabili in qualsiasi sistema sociale) il bilancio italiano rimane sempre in attivo e non si può considerare in nessun altro modo se non virtuoso: ma nel frattempo la sua popolazione si impoverisce sempre più, e il terribile “debito” non viene mai ripagato.

Il ritorno di Keynes e dello Stato

Occorre che questo ultimo concetto venga recepito consapevolmente da sempre più italiani, per sedimentare e rafforzare un sentimento anti-europeista (non certamente anti-europeo) necessario per scavalcare il monopolio mediatico e culturale di chi tiene in piedi questo colossale impianto ideologico e propagandistico senza poggiare su alcuna base solida o vantaggio reale.

Bisogna recuperare al più presto la forza dello Stato e, di riflesso, la forza dell’economia privata italiana, fatta di pochi giganti e tanti piccoli e medi imprenditori. Perché, in un modo o nell’altro, siamo tutti collegati e abbiamo contribuito a far arrivare questo Paese a livelli che, perfino dopo il mortifero dopoguerra, non avremmo mai immaginato.

Federico Caffè ce lo ha insegnato con grande forza ed energia quando ha diffuso le basi del pensiero keynesiano, de facto una delle architravi del modello economico costruito dal fascismo ma non condiviso esattamente da tutti dopo il disastro del 1945.

In un’epoca in cui il liberismo sfrenato ha mostrato di avere molti più limiti di quelli – pur innegabili – della tradizionale economia mista italiana, riscoprire Keynes è una necessità. Ma per farlo, è necessario liberarsi della gabbia che ci imprigiona dal 1992: l’Unione Europea.

Lascia un commento